ニューデリーの混雑した通りが再舗装されました。建物や壁には明るい壁画が描かれています。街は花でいっぱいです。

理由? G20サミット。

今週末、世界で最も裕福で最も強力な国の指導者らがインドの首都で2日間にわたる会議に出席する。

インドが2023年のG20議長国を引き継いで以来、これまでの主要な論点のいずれにおいても共同声明に向けた合意を構築できていない。主な障害の一つは、ロシアによるウクライナへの全面侵攻に言及した文言に対するロシアと中国の反対だ。

サミットが加盟国間の通常の合意と共同首脳宣言で終わる見通しは暗いように思えるかもしれないが、だからこそ週末に何が起こるか注目すべきである。

今年のサミットで何に注目すべきかについての頼りになるガイドは次のとおりです。

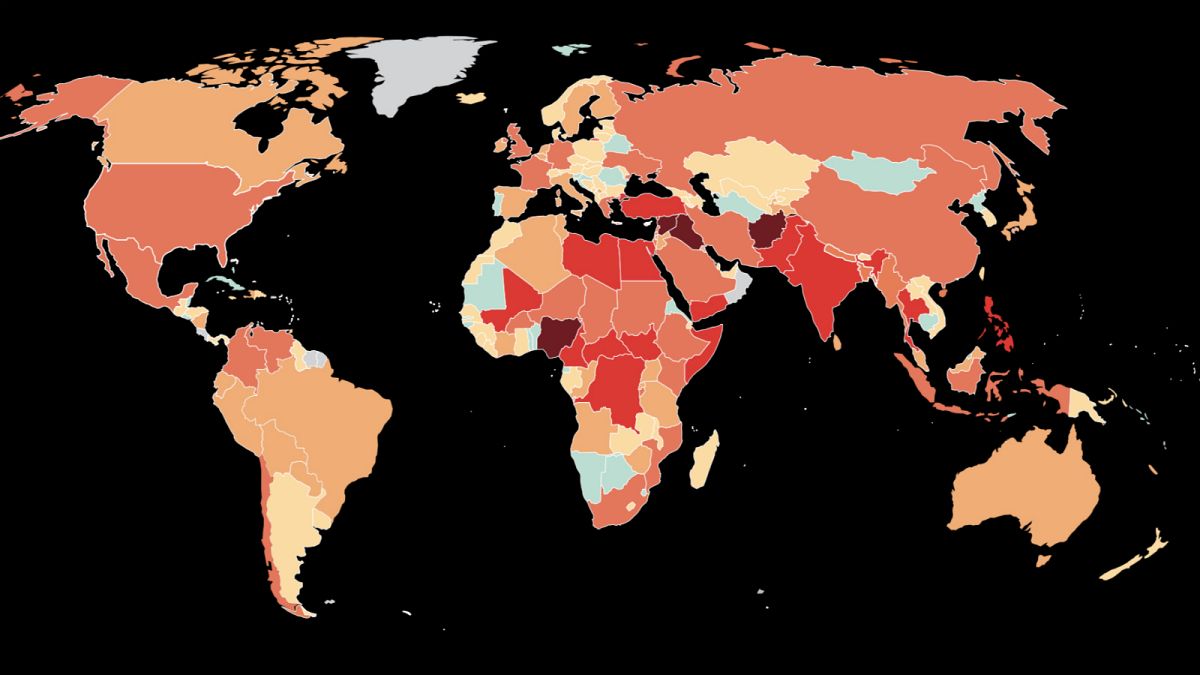

新興国は団結して西側諸国に対抗する可能性がある

BRICS経済圏の新たな勢力は、通常の支配的な影響圏を西側から遠ざけるのに役立つかもしれない。

このグループは、創設メンバー (ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ) にちなんで名付けられ、それらの新興国の声を拡大する世界的な舞台で両国間の貿易と発展を促進します。

さて、追加が入ってくる経済学者のデニス・スノーワー氏によると、サウジアラビア、イラン、エチオピア、エジプト、アルゼンチン、アラブ首長国連邦(UAE)の世界経済に対するBRICSの影響力の拡大は、G20サミットの「議題に上る」のは確実だという。

非営利団体グローバル・ソリューションズ・イニシアチブの会長であるスノーアー氏は、世界がG20の下で当初想定されていたような世界規模で協力する立場から、別々のブロックにある国々が相互に協力し、競争する、あるいは互角の立場に移行しつつある可能性があると示唆した。他のブロックと対立している。

後者のシナリオは「大惨事になるだろう」とスノーワー氏は語った。

最大の懸念は、気候変動、国際安全、サイバーセキュリティ、核軍縮など、各国が同じ方向を向く必要がある地球規模の問題が後回しにされることだ。

「これらの問題を解決するには、先進国と発展途上国の両方が必要です。それぞれに比較上の利点があり、お互いを必要としています」とスノーワー氏は説明しました。 「発展途上国(BRICS)のこの同盟が地球規模の問題解決の精神に基づいて行われることを強く期待しています。」

「さまざまな権力ブロックが、世界共通利益のためではなく、自分たちの狭い利益のために影響力を及ぼそうとするという恐ろしい危険がある」と同氏は付け加えた。

ウクライナ戦争の「長い影」

スノーワー氏によると、これまでのG20会議に「長い影」を落としている問題がある、それはウクライナ戦争だという。

この紛争により、世界の大国間にさらに大きなくさびが生じたのは確かです。

一方では、ウクライナは欧州連合と米国の支援を受けて戦っている。ロシアは反対側に立って支えられている中国の援助により、最も近い同盟国の1つ。

今年、これら両国はこれまでのところ、ウクライナ紛争を戦争と呼ぶことへの反対を理由に、主要なG20協議すべてで拘束力のある合意を阻止している。

ロシアの侵略は近年史上最大の危機の一つだが、各国は他の地球規模の問題に取り組む際には互いの違いを脇に置くことを学ばなければならない、とスノーワー氏は言う。

「この戦争は重要な問題だが、戦争に関係のない他の分野で協力的な解決策を見つけることを妨げるべきではない」と同氏は述べた。 「ウクライナ戦争のせいで気候変動のことを忘れたと言ったら、次世代は許さないでしょう。」

ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は国際刑事裁判所の判決を受けてインドでの首脳会議に出席しない。彼に対して逮捕状を発行した3月にはウクライナで犯された戦争犯罪容疑で起訴された。

中国の習近平国家主席もこのイベントを欠席すると中国政府が月曜日に発表した。李強首相が代わりに代表団を率いることになる。

習氏の不在について公式な説明はないが、一部のアナリストは、ウクライナ紛争に関してロシアと歩調を合わせたいという意向から来ている可能性があると指摘している。

その上、中国とホスト国のインドとの関係は最良ではない。両国には長年国境紛争があり、ニューデリーは現在、北東の隣国との国境沿いで軍事演習を行っている。

インドは最近、中国の長年のライバルである米国との貿易、技術、軍事面での関係を深めている。

したがって、各国間のこうしたすべての力の衝突がある中で、今週末のサミットが終わるまでに合意に達することができるかどうかはまだ分からない。

未来は決して確実ではありませんが、指導者同士が意見を合わせられない場合には、別の実りある選択肢があります。

結局のところ、それはすべてか無かではありません

G20加盟国全員が首脳宣言に同意しなかったのはこれが初めてではない。首脳宣言は、サミットで議論された優先事項に対する各国の共同のコミットメントを反映している。

2017年までは「G20のすべては常にコンセンサスによって解決されると考えられていた」とスノーワー氏は語った。同年7月にドイツで開かれたグループ首脳会議の前に、当時の米国大統領ドナルド・トランプは同国がパリ気候協定から離脱すると述べた。

困難な状況にもかかわらず、G20議長国のドイツは米国との対話を維持しながら、パリ協定をブロックの政策に組み込むことに成功した。

2017年の首脳宣言では、加盟国のうち19カ国が引き続き気候変動対策に全力で取り組んでおり、米国の逸脱した立場を説明する一節により、気候政策に関する一節が共同声明で採択されることが可能となった。

「ドイツは19+1ルールで歴史を書いた」とスノーワー氏は語った。

たとえインドがロシアと中国という2人の反抗的な敵対者に直面するかもしれないとしても、それでも「両国を隔てる問題に気を取られることなく多くの世界的問題に集中できる18カ国」が存在するだろうとスノーワー氏は説明した。

では、ドイツにならって、今回は 18 + 2 ルールを採用してはいかがでしょうか?

「意見の相違は指摘されるだろうが、それで世界が終わるわけではない」とスノーワー氏は語った。